数字经济竞争乱象倒逼法律升级,新规剑指虚假交易、数据滥用与恶性价格战。

2025年6月,十四届全国人大常委会第十六次会议审议通过新修订的《中华人民共和国反不正当竞争法》,将于10月15日正式施行。这是该法自1993年实施以来继2017年、2019年后的第三次修改。

在平台经济蓬勃发展的今天,虚假评价、算法共谋、强制“二选一”等新型不正当竞争行为层出不穷。数字经济的快速发展与传统法律规制的滞后性形成鲜明对比,倒逼反不正当竞争法律制度加速升级。

一、时代之需:数字经济竞争乱象催生法律变革

当前平台经济领域的不正当竞争行为已呈现系统性、隐蔽性和技术性三重特征:

1、虚假评价产业化:浙江丽水警方侦破的“网络水军”刷单案中,犯罪团伙开发专业刷单软件,为5000余家电商提供2000万余条虚假交易服务,涉案金额高达3000余万元。虚假评价已形成“买好评”与“刷差评”并行的黑灰产业链。

材料来源:人民日报新修订的反不正当竞争法回应“内卷式”竞争、网络不正当竞争行为等新问题

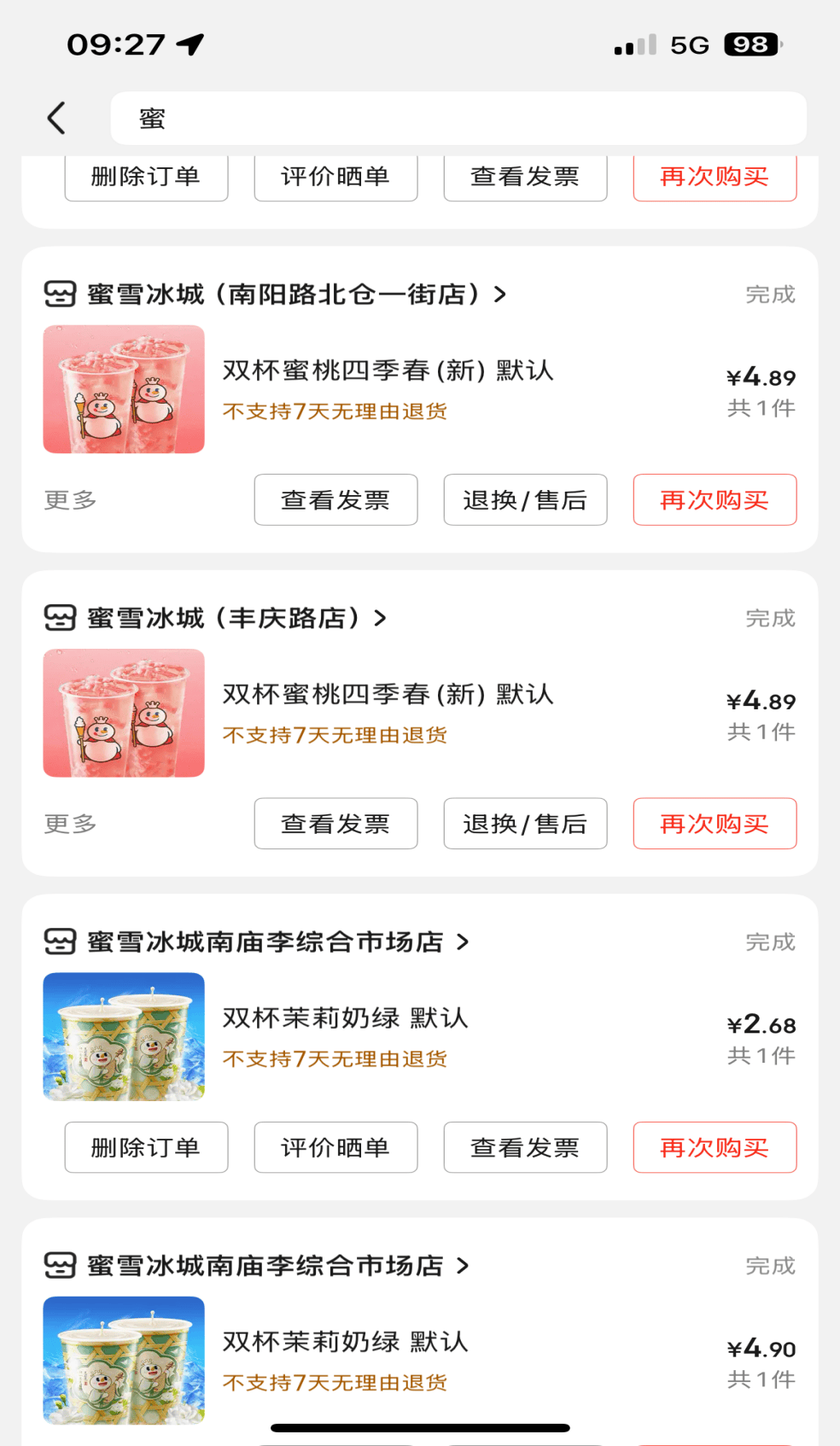

2、恶性价格战平台化:多家外卖平台以“2.9元奶茶(两杯)”“0.1元汉堡套餐”掀起价格战,表面让利消费者,实则通过算法裹挟中小商家——“参与促销则亏损,不参与则失去流量”。这种以资本补贴为武器的竞争模式扭曲了市场价格形成机制。

材料来源:笔者自购

3、“内卷式”竞争安全化:充电宝行业在恶性价格战压力下,部分厂商为降低成本采购劣质电芯,导致多起民航运输安全事件。这表明不正当竞争已突破经济领域边界,开始威胁公共安全和社会稳定。

材料来源:同1

这些乱象暴露了原有法律框架的不足:1993年制定的反不正当竞争法虽经两次修改,但对数据权益归属、平台主体责任、算法歧视等新型问题仍缺乏针对性规则。此次修订直面数字经济新生态,填补了法律监管空白。

二、制度创新:新法三大亮点的规范解析

新修订的反不正当竞争法构建了三位一体的规制体系,针对平台经济痛点精准施策:

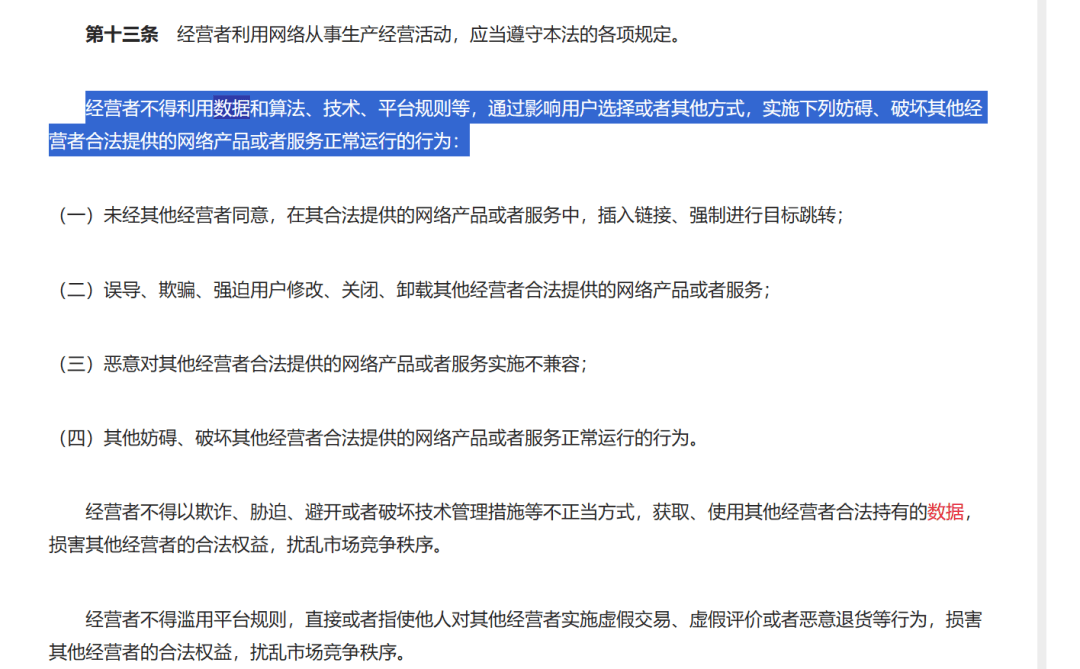

1.网络不正当竞争行为类型化

明令禁止虚假交易与评价:第13条明确规定经营者不得“滥用平台规则,直接或者指使他人对其他经营者实施虚假交易、虚假评价或者恶意退货等行为”。此规定将实践中花样翻新的刷单炒信、恶意差评等行为纳入法律规制范畴。

确立平台治理责任:第21条首次要求平台在服务协议中明示公平竞争规则,建立举报投诉和纠纷处置机制;发现平台内经营者实施不正当竞争行为的,应及时采取处置措施并向监管部门报告。这一规定强化了平台“守门人”责任。

2.“内卷式”竞争纳入法律治理

新法第3条首次提出“国家建立健全公平竞争审查制度”,要求保障各类经营者依法平等使用生产要素。这一规定直指以下问题:

(1)低价倾销的违法性认定:明确禁止平台“强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则,以低于成本的价格销售商品”,为恶性价格战划定法律红线。

(2)创新激励替代低质竞争:通过公平竞争审查制度约束地方政府诱导企业低效竞争的政策壁垒,推动竞争模式从“低价—低质”循环向“创新—高质”转型。

3、数据权益保护体系化

针对数据抓取、算法歧视等新型侵权,新法构建了三层保护机制:

确权规则:确立“谁投入、谁贡献、谁受益”的数据财产权益分配原则(借鉴《湖南省数据条例(草案·二次审议稿)》经验)。

行为规制:禁止“利用数据优势排除、限制竞争”,呼应了平台经济领域反垄断监管的谦抑性原则。

安全义务:要求数据处理者履行安全保护义务,对个人信息数据授权使用设置特别规范。

三、典型案例的法律适用指引

新法实施后,以下几类案件将获得更明确的法律依据:

1.刷单炒信类案件

某电商企业为打击竞争对手,组织人员集中购买对方商品并发布恶意差评。根据新法第25条,该行为可被定性为“指使他人实施虚假评价”,行政责任与民事赔偿将并行适用。

行政处罚:监督检查部门可没收违法所得并处100万元以下罚款。

民事救济:受害企业可依据《民法典》侵权编提起侵害经营利益之诉,主张消除影响与经济赔偿。

2.平台强制降价案件

外卖平台通过算法设置“促销专区”,将未参与低价促销商家搜索排名降权。此行为涉嫌“变相强制以低于成本价销售”,构成新法禁止的不正当竞争行为。

责任认定:平台需承担主要责任,因其利用技术手段实施强制行为。

救济措施:受损商家可要求平台停止降权、恢复排名,并赔偿因流量减少导致的经营损失。

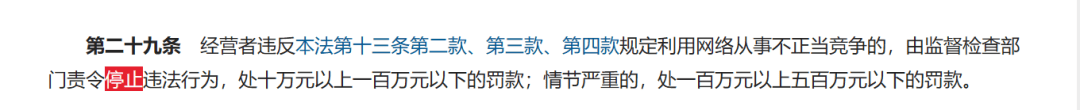

行政处罚:监督检查部门责令停止违法行为,处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,处一百万元以上五百万元以下的罚款。

3.数据爬取与滥用案件

某旅游平台未经许可爬取竞争对手酒店评价数据用于自身算法推荐系统。该案需结合新法与《数据安全法》综合判断:

权益属性:酒店评价数据属衍生数据,其权益依“投入-贡献”原则分配。

违法性认定:若爬取行为破坏竞争对手技术防护措施,可能同时违反《数据安全法》与新法。

四、法律实施的挑战与应对建议

新法落地仍需破解三大难题:

1.监管能力适配问题

执法难点:网络不正当竞争行为具有隐蔽性、瞬时性和跨地域性特征。

破解路径:借鉴湖南省“信用+技术”监管模式,按企业信用等级分配执法资源;运用大数据分析建立风险预警指标,如异常交易量监测、价格偏离度分析等。

2.平台治理责任边界

责任困境:平台对站内行为的监控能力与责任范围不对等。

平衡机制:建立“避风港规则”的竞争法版本——平台履行主动监测、及时处置、信息报告义务后,可减轻或免除责任。同时设置平台规则备案审查制度,防止平台规则异化为新型垄断工具。

3.法律竞合处理

实务困境:同一行为可能同时触发《反不正当竞争法》《电子商务法》《个人信息保护法》等多重法律责任。

适用规则:构建“三步识别法”——先判断行为是否损害竞争秩序(适用新法);再分析是否侵害消费者权益(适用《消法》);最后审查是否危及数据安全(适用《数安法》)。

五、企业合规应对的关键领域

市场主体应重点构建四维合规体系:

数据治理维度:建立数据分类分级制度,区分公开数据、衍生数据与商业秘密;数据共享遵循“最小必要”原则。

价格策略维度:避免强制统一售价,允许平台内商家保留合理利润空间;促销活动设置需进行竞争影响评估。

算法伦理维度:定期审计推荐算法,防止通过数据杀熟、搜索降权实施隐形强制。

投诉响应维度:按新法要求建立平台内部举报处理流程,确保72小时内响应并保留处置记录。

六、结语

随着新法实施,中国平台经济竞争秩序将迎来系统性重构。法律的生命在于实施,这需要执法机关革新监管工具,司法机关细化裁判标准,平台企业重构治理规则。

新修订的反不正当竞争法通过规范网络不正当竞争行为、遏制“内卷式”竞争、保护数据权益等制度创新,为数字市场竞争划清了法律边界。当算法推荐不再绑架消费选择,当商家不再被迫参与价格战,当创新取代低价成为核心竞争力——中国数字经济才能真正实现从“野蛮生长”到“规则引领”的历史性跨越。

这一法律变革呼应了全球数字治理趋势,也为人工智能等新兴技术领域的规则构建提供了制度范式。

作者简介

路 正

北京市京师(郑州)律师事务所

实习律师