本文作者:高培杰

摘要:随着数字化时代的快速发展,跨境刑事犯罪也呈现出智能化、隐蔽化、链条化、多元化等新特征,跨境犯罪分子通过人工智能、区块链、暗网等技术也导致侦查难度大幅增加。在实践中,跨境电子取证往往因涉及管辖权保护和双边多边缔约情况、数据安全、隐私保护等因素存在取证难的现实困境。因此,在现有跨境电子取证方法实践中,如何优化数据主权下的治理范式并推动其转型,将对破解跨境电子取证的现实困境、完善取证方式方法产生更为积极的作用。

Abstract: With the rapid development of the digital age, cross-border criminal activities have also shown new characteristics such as intelligence, concealment, chain formation, and diversification. Cross-border criminals have also made investigations much more difficult through technologies such as artificial intelligence, blockchain, and dark web. In practice, cross-border electronic evidence collection often faces the practical predicament of difficulty due to factors such as jurisdiction protection and bilateral and multilateral treaty situations, data security, and privacy protection. Therefore, in the current practice of cross-border electronic evidence collection methods, how to optimize the governance model under data sovereignty and promote its transformation will play a more positive role in solving the practical predicament of cross-border electronic evidence collection and improving the methods and means of evidence collection.

关键词:跨境电子取证、管辖权、治理范式

引 言

随着跨境刑事案件的数量不断攀升,通过跨境协作调取案件所需电子数据,已成为办理跨国刑事案件的关键环节。然而,由于各国法律制度与具体规定存在差异,跨境电子取证常因案件管辖权划分争议、互联网虚拟边界的模糊性、公约国与非公约国之间双边及多边约定的不一致、电子数据来源的真实性核验困难,以及涉及国家安全的数据获取受限等多重因素,面临证据难以调取或效力难以认定的困境。因此,在当前数据主权意识日益凸显的背景下,探讨并论证跨境电子取证在数据主权框架下的治理路径,具有至关重要的理论与实践意义。

一、跨境犯罪的主要特点

跨境犯罪与境外犯罪的核心差异在于犯罪行为跨越至少两个国家或地区的管辖边界,其犯罪链条涉及不同法域的策划、实施、赃款转移等环节。实践中,跨境犯罪主要包括走私类犯罪、赌博诈骗类犯罪、跨境人身犯罪等多种形式,整体呈现精细化、产业化、集团化特征,具体表现为以下特点:

(一)产业分工呈现分散化

随着全球范围内打击跨国犯罪的国际合作力度持续强化,跨境犯罪分子为规避侦查、隐匿踪迹,其产业分工模式发生深刻演变,呈现出显著的分散化趋势,并衍生出多元化、跨行业渗透及精细分级化特征。

传统跨国犯罪多依赖核心层级集中统筹,而当前跨境犯罪分子为降低被整体侦破的风险,将犯罪链条拆解为独立层级,极大增加了溯源难度。目前,跨境犯罪分子已不再局限于单一领域,而是围绕利益最大化拓展多元犯罪形态,形成多罪并犯的产业结构。部分组织甚至渗透合法行业,通过控制跨境物流公司、小型金融机构等,为犯罪活动披上合法外衣。相应的犯罪行为也从传统灰色地带行业向主流行业蔓延,导致犯罪行为与正常商业活动的界限愈发模糊,给侦查和识别带来巨大挑战。

(二)犯罪工具不断升级

跨境犯罪依托数字技术持续升级工具手段,通过虚拟地址传递数据、虚拟货币交易、虚构交易单据、AI智能伪造等方式规避侦查,导致跨境电子数据在取证中面临“证明难”、“认证难”等问题。

首先,跨境犯罪分子普遍利用暗网、虚拟服务器、匿名代理等技术搭建隐蔽网络,即便侦查机关截获部分数据,也难以追踪真实来源地与实际操控者。其次,跨境犯罪利用比特币等加密货币成为支付工具,即便追踪到支付数据,也往往因“去中心化”特性难以关联真实身份,难以认定资金流与犯罪主体的直接联系。再次,随着跨境贸易单据、商业场景的伪造专业化程度提升,经专业人员操作后从表观上效果显示格式规范、印章逼真,仅从表面难以辨别真伪。最后,随着AI等人工智能最近几年爆发式发展,同样也为跨国犯罪分子提供了新的犯罪工具,通过情景生成、声音模拟、图像变脸等功能,可伪造虚假聊天记录、转账凭证等电子资料,其逼真度足以混淆真实信息,进一步增加了证据核验难度。

(三)犯罪手法持续翻新

跨境犯罪分子依托工具升级,跨境犯罪手法不断迭代,新型犯罪渠道日益泛滥,典型如通过深度伪造技术模拟他人声音、人像或电子票据,或利用抗量子加密算法破解数据等。例如,2024年香港发生的“AI变脸诈骗案”中,跨境犯罪团伙通过分析目标公司高管的公开视频,复刻其面部表情及语言特征,以深度伪造技术冒充英国总部高管,诱导香港财务人员向指定账户转款2亿港币,案发后因伪造内容与真实信息高度相似,初期取证时一度难以锁定伪造源头。

二、跨境电子取证依据及难点

(一)我国跨境电子取证的相关依据

跨境电子取证主要涉及不同国家的司法管辖权,我国在多部法律中对跨境犯罪案件有相应规定,具体依据如下:

首先,我国对跨境犯罪适用属人管辖和属地管辖并用原则:对中国公民在境外涉及犯罪活动拥有管辖权;在属地管辖方面,针对“领域内犯罪”统一适用中国法,其中“领域”根据司法解释扩展至“数据传输路径”,即只要数据经过中国的网络系统,我国即具有管辖权。

其次,我国作为《联合国打击跨国有组织犯罪公约》缔约国,可与190余个缔约国开展电子证据调取合作;通过缔约的《海牙取证公约》和《海牙送达公约》构建了民商事案件电子取证的替代途径。

此外,我国已与80余个国家签订双边司法协助条约,进一步强化了跨境电子取证途径;在“一带一路”框架下,与越南、老挝等国建立跨境电子取证快速响应机制;在上合组织等平台中,与俄罗斯、哈萨克斯坦等国联合开发“跨境电子证据区块链存证平台”,为跨境电子取证和司法认定创造条件。

(二)跨境电子数据取证的难点

绝大多数国家通过立法保护刑事案件管辖权,跨境电子取证因兼容性、标准不一及管辖权争议,难以全部获得支持。具体难点如下:

首先,西方在司法实践中常适用“长臂管辖”扩张范围,各国可能因管辖依据不同或冲突导致取证困难。其次,不同国家对取证程序的规定存在差异,导致协作受阻。最后,各国对电子数据的法律属性认定不一,导致管辖权重叠时难以协同。

三、数据主权下跨境电子取证方法

在数据主权框架下,跨境电子取证关键点在主权管辖权,绝大多数国家均将管辖权作为主要受保护权利,在涉及主权、数据安全、隐私保护等多方面条件下,对跨境电子取证的协同也存在不同差异。对此,我国对于数据主权下跨境电子取证方法有着非常丰富的经验和协调机制。

(一)通过双边司法协助条约的“针对性取证”

我国已与86个国家签署司法协助条约,其中,在2020年后双边签署的条约(如中德、中加)均增加了“电子数据取证”条款,并通过国家司法机关通过外交途径完成取证。例如:2025年中澳跨境电信诈骗案中,犯罪团伙在澳大利亚搭建诈骗窝点,中国警方依据《中澳刑事司法协助条约》第12条,请求调取涉案服务器的通话记录。澳大利亚警方在15天内提供了数据。

(二)通过多边公约的“框架性协作”

作为《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《海牙取证公约》等多边公约缔约国,我国与未签署双边条约的国家也同时开展司法协作,虽然仍有部分国家以其相关法律规定为由,拖延协助,但总体上均与未签署双边条约的国家保持良好的司法协作方式,司法协作互助性在不断加强。

(三)通过区域机制的“快速通道”取证

在我国的一带一路框架下,我国与东盟多个国家已建立了跨境电子取证快速响应机制,并与上合组织多个成员国联合开发了“跨境电子证据区块链存证平台”,通过跨境电子取证绿色通道各国之间简化了取证流程,通过技术互认提升取证效率。

(四)通过国际刑警组织进行辅助取证

根据《中华人民共和国国际刑事司法协助法》及国际刑警组织框架规则,对于拒绝司法协助的国家,我国通过国际刑警组织发布“红色通报”,也可以向国际刑警组织协调成员国协助取证,以保证该请求符合被请求国的法律要求。例如,2019年“曙光行动”中,我国通过红色通报协助多国打击电信诈骗,覆盖全球三分之一国家。

四、数据主权下跨境电子取证的治理范式和转型

目前,跨境电子取证需求呈上升态势,有研究表明,超过50%的跨境刑事案件在侦查过程中需要向跨境服务提供者取证,而当下数字时代的跨境电子取证面临数据主权与司法管辖权的根本性矛盾。数据主权主张国家对境内数据的绝对控制权,而国家双边和多边机制依然面临碎片化和一定局限性。面对跨境犯罪的新挑战,需创新治理范式,推动跨境电子取证从个案协作向机制化协同转型:

(一)分层取证协同路径

最高人民检察院在发布的理论研究文章当中,探讨了分层取证在境外电子数据协作方式,根据数据类型不同和隐私影响程度、敏感程度等进行差异化设计。对此,对低敏感数据可以通过简化审查方式,无需司法介入由被请求国警方直接调取。对一般敏感数据,通过协同国数据保护机构出具合规性意见,确认取证目的与数据范围的比例分层获取。对敏感数据,则按照司法途径进行审查获取。同时,对数据如适用双边或多边机制的快速通道,则可以简化数据获取流程。此外,在双边或多边条约国和国际刑警协同区域内,短期内通过个案流程和差异化调整,也可以满足常规跨境电子取证需求。中长期时,在协同和协调办案的积累下,随着程序统一和共识,建立合适的适配程序,形成双边或多边统一的国际协同主流形式。

(二)通过共建智能监测系统,快速共享电子数据

当前,网络区块链等技术日渐成熟,其表现可信度高等特点恰恰满足跨境电子取证的需要。协同国之间可以尝试共建智能监测系统,对系统异常数值进行快速响应并分享数据内容,从而通过联合执法等方式快速侦破跨国刑事案件。通过共建智能监测系统,协同国之间可以显著解决跨境取证的认同性及合法性,并缩短电子取证时间,提升联合执法效率。

(三)倡导和构建新的多边刑事案件框架

我国目前已与东盟和上合组织建立了区域性刑事案件协同框架,通过整合框架内容和框架协同国,吸纳更多国家加入到框架当中,并整合区域性框架内容,推动跨洲统一协同机制,构建全球统一的跨境电子取证协同机制,破解当前碎片化协作的局限。

结语

随着国际打击跨境犯罪合作的增强,跨境电子取证始终在数据主权保护与全球司法协作的动态平衡中演进。当前,跨境犯罪的分散化分工、技术化升级与手法迭代,传统取证模式已不在满足于各国之间打击跨境犯罪的需要。我国在这一领域的探索,已构建起多层次的应对体系,积极为全球数据治理提供“中国方案”。未来,随着数字技术的进一步演进,跨境电子取证的治理需要构建更具包容性的多边框架,弥合法律差异,筑牢正义与安全的共同防线。

参考文献:

[1]陈冉.加强跨境电子数据协作与分层取证[N]. 检察日报-理论版,2024-09-07:A03.[2]任开志,何艳,邹佳利.优化协作流程提高跨境电子数据取证效率[J].人民检察,2024,(24):108.[3]王雨杰.跨境刑事电子取证问题研究[D].上海师范大学,2025.[4]孔令勇,虞玲珑.跨境单边电子取证的趋势、困境与完善[J].铁道警察学院学报,2025,35(01):78-85.DOI:10.19536/j.cnki.411439.2025.01.012.[5]常馨予.跨境电子数据取证的“公”扩张与“私”限制[J].人民法治,2025,(01):76-78.[6]元轶,纪钊洋.大数据时代跨境电子取证的治理困境与应对[J].中国政法大学学报,2024,(04):180-191.

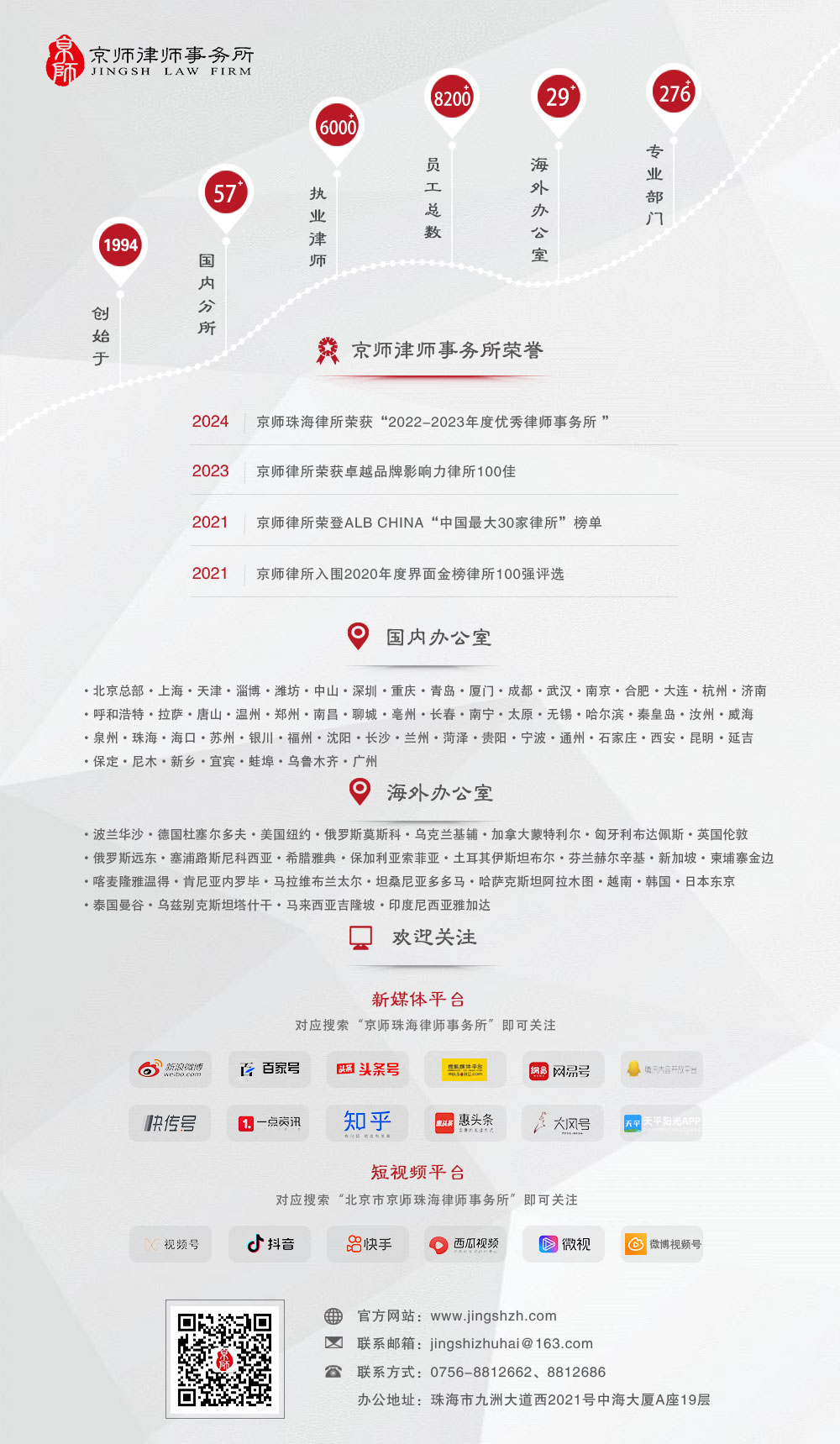

律师简介

高培杰律师

北京市京师律师事务所律师

京师土耳其伊斯坦布尔合作办公室副主任

创意城市国际学术研讨会法律评审委员会主任

辽宁大学日韩创意创业研究中心研究员

浩瀚智库研究员