在商事活动蓬勃发展的当下,仲裁凭借其高效、保密及专业的显著特性,已然成为解决争议的关键途径。然而,格式条款由单方预先拟定的特性,与仲裁协议所要求的双方合意本质存在着内在矛盾,这就致使在司法实践中,对于格式仲裁条款效力的判定出现了较大的分歧。本文选取北京市第四中级人民法院(2024)京 04 民特 1727 号案以及重庆市第一中级人民法院(2024)渝 01 民特 631 号案作为研究样本,结合《民法典》《仲裁法》及其相关司法解释,深入探究格式仲裁条款效力的司法审查标准,力求为司法统一以及商事合规提供坚实的理论依据。

一、案件核心:

格式仲裁条款的 “双重否定”

(一)北京四中院(2024)京 04 民特 1727 号案

案情背景:

周某因合同纠纷寻求某公司的法律服务,并通过电子签署系统签订了《个人委托服务协议》。该协议第十二条第 2 项明确约定,若双方发生争议,将提交北京仲裁委员会进行仲裁,但此仲裁条款在合同中并未采用任何特殊标识加以突出。周某坚称自己并未注意到这一仲裁条款,且认为某公司未履行相应的提示义务。

裁判要点解析:

1.格式条款认定:该协议由某公司预先拟定,且通过线上系统面向众多客户重复使用,在签订过程中未与周某进行协商,完全符合《民法典》第 496 条所规定的格式条款 “三要素”。此外,某公司作为专业的法律服务机构,其提供的合同文本展现出更强的专业性与主导性,这进一步凸显了该条款的格式属性。

2.提示义务的司法认定:从形式层面来看,仲裁条款与协议中的其他条款字体一致,既未加粗也未单独标识;在电子签署环节,周某仅需滑动页面即可完成签署,系统未设置弹窗强制其阅读仲裁条款,也没有勾选确认的环节,这显然不符合《合同编通则解释》第十条的相关要求。从实质层面分析,某公司无法提供微信、邮件等沟通记录来证实其对仲裁条款进行过解释说明,而且参与沟通的工作人员 “孙律师” 并不具备执业资格,这极大地削弱了该公司对条款说明的可信度。

3.条款效力的否定逻辑:法院依据《民法典》第 496 条第二款的规定,认定某公司未履行提示义务,致使周某未能注意并理解仲裁条款,最终判定该条款不成立。

(二)重庆一中院(2024)渝 01 民特 631 号案

案情背景:

肖某与某教育公司签订了《日语培训协议》,协议约定若双方出现争议,将提交重庆仲裁委员会进行仲裁。该协议通过 PDF 形式发送给肖某,在签订过程中未与肖某进行协商,且争议解决条款未采用任何特殊格式。肖某主张教育公司未履行提示义务。

裁判要点解析:

1.格式条款的认定:该协议由教育公司单方制定,并通过网络批量签署,符合格式条款的特征。尽管教育公司辩称已口头讲解协议内容,但无法提供任何证据证明其对仲裁条款进行了特别说明。

2.提示义务的司法审查:在形式方面,协议全文虽采用了加粗格式,但仲裁条款并未进一步突出显示,与其他条款混杂在一起;签署时,肖某仅需插入手写签名,不存在单独的确认环节。在证据方面,微信聊天记录仅涉及课程内容,并未提及仲裁条款;教育公司也未能举证证明其履行了提示义务。

3.条款无效的法律依据:法院依据《仲裁法》第 16 条与《民法典》第 496 条的规定,认定仲裁条款因教育公司未履行提示义务而无效,并在报核重庆市高院后维持了这一裁定。

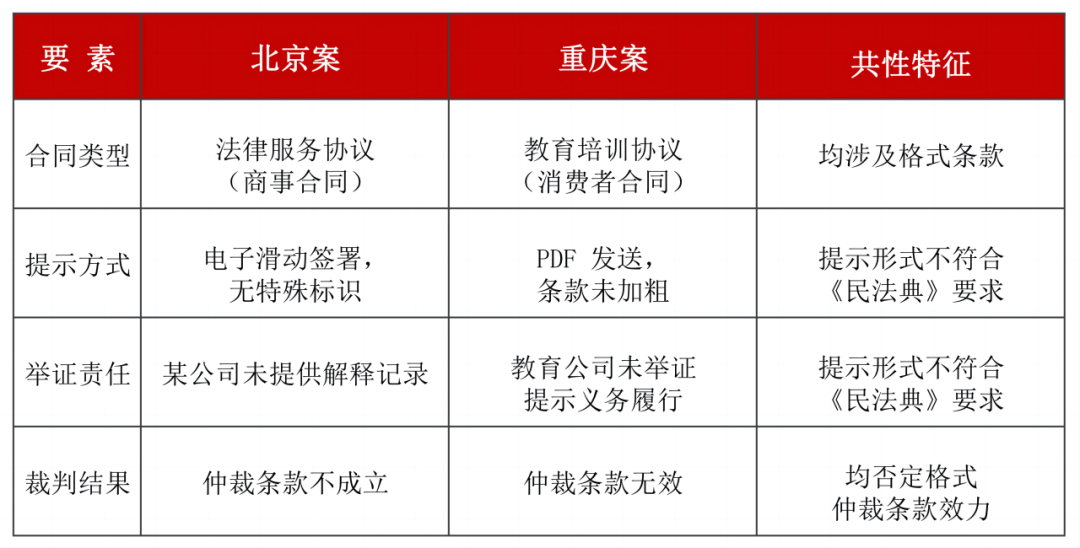

(三)两案对比与共性提炼

二、法律解析:

格式仲裁条款效力的司法审查逻辑

(一) 形式审查:格式条款的 “三要素” 认定

1.预先拟定:企业自行制定合同模板,像某公司的服务协议以及教育公司的培训协议,在制定过程中均未与对方协商条款内容。在司法实践中存在这样的扩张认定情况:即使合同部分条款(如费用金额)可以修改,但如果核心条款(如争议解决方式)不可协商,那么该合同仍有可能被认定为格式条款,这一点可参考最高人民法院(2022)最高法民申 1234 号案例。

2.重复使用:合同模板被面向不特定主体多次使用,例如教育公司借助线上签约系统批量签署协议,某公司通过标准化流程为众多客户提供服务。

3.未协商:在北京案中,周某仅仅通过滑动签署完成合同签订;在重庆案中,肖某未持有合同原件,这两种情况都无法证明双方就条款内容进行过磋商。

(二) 实质审查:提示义务的 “合理性” 判断

1.重大利害关系条款的界定:仲裁条款由于排除了当事人的诉讼权利,直接对当事人的救济途径产生影响,因此在司法实践中普遍被认定为 “重大利害关系条款”,这在最高人民法院指导案例 196 号中得以明确。此外,上海金融法院(2023)沪 74 民特 123 号案进一步拓展了这一界定,即使是商事主体之间的仲裁条款,如果仲裁费用显著高于诉讼成本(如争议金额 1.9 万元,仲裁费却高达 1.7 万元),同样构成 “重大利害关系”。

2.提示义务的履行标准:在形式要求上,需要采用加粗、下划线、单独章节等显著标识,比如重庆案中协议全文虽加粗但仲裁条款未突出,最终被认定无效。在电子合同中,仅仅设置勾选或弹窗并不足以证明履行了提示义务,还需结合其他证据,这在《合同编通则解释》第十条中有明确规定。从实质要求来看,提供方需要通过邮件、微信等方式单独对条款内容进行说明,就像北京案中某公司未提供沟通记录从而导致败诉。并且,提供方还需证明对方已理解条款含义,例如让对方签署《条款确认书》或者录制讲解视频。

3.举证责任倒置:提供格式条款的一方需要证明自己已履行提示义务,否则将承担不利后果,上述两案均是由被告承担举证不能的责任。

(三) 裁判分歧:消费者合同与商事合同的差异化保护

1.消费者合同的倾斜保护:在重庆案中,教育公司作为格式条款的提供方,被要求承担更高的注意义务。法院认为,消费者相较于商事主体,对仲裁条款的认知能力较弱,因此未进行提示即构成仲裁条款无效,这一判定参考了《消费者权益保护法》第 26 条的相关规定。

2.商事合同的 “理性人” 标准:在北京案中,某公司与周某虽为商事服务关系,但法院依然严格审查提示义务,这体现了对专业机构的更高要求。而上海金融法院(2023)沪 74 民特 123 号案则认为,商事主体应当具备更高的注意义务,未进行提示并不一定必然导致条款无效,但需要证明条款明确且对方未提出异议。

三、司法实践的冲突与统一

(一) 地域差异与裁判尺度

1.北京四中院的这个案例提示,格式条款尤为强调电子合同中提示义务的 “可感知性”,单纯的滑动签署不足以证明履行了注意义务,特别要求提供方通过弹窗强制阅读或单独确认等方式来履行提示义务。

2.重庆一中院的这个案例侧重于格式条款的 “显著性”,仲裁条款未加粗即被认定为提示义务缺失,显示出法院对消费者合同采取了更为严格的审查标准。

3.但在广东,消费者合同中未提示的仲裁条款是否属于格式条款,均不影响原告的实体权利义务,从而被判定为有效,如(2024)粤 01 民特 525 号案。

(二) 法律适用的统一路径

1.司法解释的细化:《合同编通则解释》第十条明确指出,在电子合同中,仅设置勾选、弹窗不足以证明提示义务的履行,还需结合其他证据。最高人民法院《关于仲裁司法审查案件报核问题的规定》要求跨省案件需层报最高院,以此减少地域差异带来的影响。

2.指导性案例的示范作用:指导案例 196 号确立了仲裁条款独立性原则,但并未豁免格式条款的提示义务。2025 年最高人民法院工作报告提出 “统一裁判尺度,规范格式条款效力认定”,为司法统一提供了有力的政策支持。

四、实务建议:格式仲裁条款的合规设计

(一) 企业方:构建 “三重防护体系”

1.条款设计的 “黄金标准”:在形式突出方面,将仲裁条款单独成章,采用红色加粗字体,并附上费用说明与权利义务提示,示例如下:

争议解决

本合同争议提交 XX 仲裁委员会仲裁。(注:本条款为合同核心条款,排除诉讼权利,请仔细阅读)

在内容细化方面,要明确仲裁机构名称、仲裁规则、费用承担方式等关键信息,避免出现 “提交当地仲裁委员会” 这类模糊不清的表述。

2.流程留痕的 “铁证规则”:对于电子合同,设置弹窗强制阅读仲裁条款,并要求用户勾选确认;同时录制条款讲解视频,嵌入签约流程。对于书面合同,单独签署《条款确认书》,详细列明仲裁机构名称、费用标准、一裁终局后果等;通过邮件、微信发送条款说明,并要求对方回复确认。

3.风险分级管理:对于消费者合同,采用 “弹窗阅读 + 视频讲解 + 签署确认” 三重验证方式,例如教育机构需要录制条款讲解视频,学员在签署前必须观看并确认。对于商事合同,通过会议纪要、谈判记录等方式证明条款协商过程;在合同中注明 “双方已就仲裁条款进行充分磋商”。

(二) 个人方:“四步防御法”

1.条款定位:快速浏览合同目录,查找 “争议解决” 或 “仲裁条款” 章节,重点关注 “提交仲裁”“排除诉讼” 等关键词。

2.形式审查:检查条款是否采用特殊标识,如加粗、下划线、颜色标注等,是否单独成章。要求对方提供条款解释记录,或者在合同中注明 “已就仲裁条款进行充分沟通”。

3.费用核实:通过仲裁机构官网查询费用,对比诉讼成本,着重警惕 “天价仲裁费” 条款。

4.法律救济:若条款被认定无效,可向法院起诉,主张格式条款未履行提示义务,参考上述两案的裁判思路。同时,保留签约过程中的相关证据,如电子签署记录、微信聊天记录、邮件往来等。

五、结论与展望

格式仲裁条款效力的认定,本质上是在契约自由与实质公平之间寻求平衡。北京、重庆两地法院的裁判结果表明,当前司法实践对格式条款的审查愈发严格,企业需要从以往单纯的 “形式合规” 转变为追求 “实质公平”。随着未来《仲裁法》修订工作的推进,《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》等特别规定的出台,将进一步规范格式条款的使用,有力推动商事仲裁制度朝着更加健康的方向发展。

作者介绍

陈永俊 律师

北京市京师(郑州)律师事务所

农工党员、三级律师;

郑州、开封、洛阳、鹰潭仲裁委员会仲裁员;

具有基金从业资格、上市公司独立董事资格;

农工党河南省社会与法制委员会秘书长;

郑州市律协金融保险委员会、参政议政委员会委员;

中原股权交易中心首批专家审核委员会委员;

中原数据交易中心经纪人。

业务方向:建筑房地产、并购重组、公司治理、公司合规,重大疑难诉讼等法律实务。