案件背景与核心争议

一起典型的著作权转让合同纠纷案中,原告基于网络广告参与音乐作品投资,与相对人签订合同并支付7.5万元,取得某初创歌曲5%的著作财产权(对应标的估值150万元)。合同初期,相对人依约支付少量“分红”,但后续款项逐渐中断且彻底失联。原告诉请追回投资款,却面临三重法律困境:

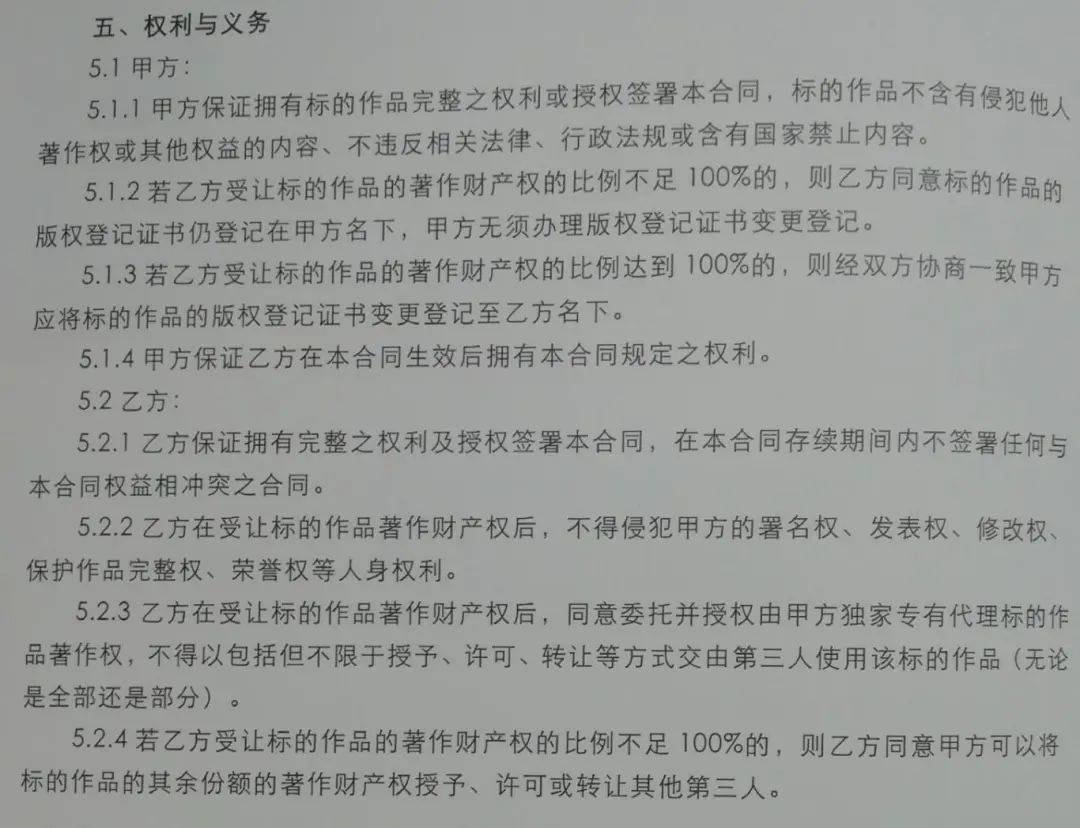

合同形式合法:合同条款涵盖标的、金额、权利转让等要素,且符合《著作权法》第十条关于财产权可转让的规定,表面无瑕疵;

举证责任失衡:原告主张的“高收益承诺”仅存于口头陈述,缺乏书面证据,难以支撑“欺诈”或“重大误解”的法定要件;

违约认定缺位:合同未明确约定分红金额、周期及履约标准,相对人失联亦无法直接对应违约责任条款。

▲案涉合同中双方权利义务条款

法律分析:突破路径的建构逻辑

著作权转让的特殊性与显失公平的认定

《著作权法》第十条将著作权拆分为人身权(4项)与财产权(13项),其中财产权可依法转让,但交易定价需遵循市场规律与等价有偿原则。本案的核心矛盾聚焦于转让对价的合理性:

市场价值锚定:音乐作品财产权估值通常以创作成本、市场潜力及收益预期为基础。实务中,初创歌曲的创作成本多在数千至数十万元区间,财产权整体估值超百万的案例近乎空白;

显失公平的构成要件:根据《民法典》第一百五十一条,显失公平需满足“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形”及“权利义务显著失衡”双重条件。本案中,标的歌曲既无市场验证,亦未形成稳定收益,却以150万元估值转让5%权益(单价7.5万元),远超行业合理区间,构成权利义务的严重不对等。

诉讼策略的调整:从“违约”到“显失公平”的转向

原告诉请以“撤销合同”为路径,但因证据薄弱被迫撤诉。张紫芬代理团队重新锚定合同解除的法定事由,从以下维度重构主张:

合同目的落空:相对人长期未履行分红义务,且失联导致合作基础彻底丧失,符合《民法典》第五百六十三条关于“合同目的不能实现”的解除条件;

对价畸高的法律评价:通过引入行业专家证言、同类作品交易数据,论证150万元估值严重偏离市场基准,进而援引《民法典》第六条“公平原则”及第一百五十一条,主张撤销或调整解除合同。

法院裁判逻辑与关键论证

庭审中,法院围绕以下焦点展开审查,并形成裁判闭环:

标的估值依据的缺失:相对人未提交歌曲成本清单、市场评估报告或收益预测模型,无法证明150万元估值的合理性;

行业惯例的对比分析:张紫芬代理律师查询了中国音乐著作权协会统计报告及三起类似案例,显示初创歌曲财产权转让均价为3万-20万元,本案估值超出行业上限7.5倍;

履行行为的异常性:相对人初期支付象征性分红后迅速失联,结合其未披露作品运营情况的行为,可推定其缺乏履约诚意,进一步佐证交易不公平性。

实务启示:突破“合法形式”的三大方法论

穿透式审查合同实质:在合同外观合法的情况下,重点核查定价逻辑(如成本收益比、行业参照系)、履约可能性(如相对人资质、资源投入)等隐性要素,警惕“合法形式掩盖暴利本质”;

构建多维证据体系:整合行业报告、同类判例、专家意见及相对人异常行为(如失联、消极履约),形成“合理性怀疑”的证据链,弱化原告举证弱势;

灵活运用法律原则:在成文法规则缺位时,善用《民法典》中的诚实信用(第七条)、公平原则(第六条)及公序良俗(第八条),填补法律漏洞,增强主张说服力。

结语:从“合规性陷阱”到“公平性突围”

著作权转让合同纠纷的难点在于,表面合规的条款可能隐藏权利义务的实质失衡。张紫芬律师跳出“就合同论合同”的思维定式,以行业逻辑为镜,以法律原则为尺,在形式合法的框架下揭露交易的真实对价。唯有如此,方能为当事人撕开“合法外衣”,实现实质正义的回归。

律师简介

张紫芬

北京京师(厦门)律师事务所 专职律师

专业领域:商标、专利、著作权等知识产权维权、行政诉讼,民商事合同,产品、服务质量纠纷。