前言

公开招标是政府采购活动中经常采用的方式,《中华人民共和国政府采购法》第22条规定,“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:……(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度……”,也正因此,招标文件的资格条件中常常明确要求:供应商应具有良好的商业信誉。对于实力相当、名次接近的投标供应商,在其他条件均符合的情形下,“是否具有良好的商业信誉”,便成为KO对手还是被对手KO的关键条件。

但何谓“良好的商业信誉”?对此,《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规中并未作出明确规定,从而导致对其判断的标准具有一定程度的主观性。

司法实务中,一般认为,“商业信誉”是指社会公众对某一经营者的经济能力、信用状况等给予的社会评价,体现经营者在经济活动中的信用、声望地位。也就是说,如果市场主体具有良好的信用状况,则属于具有良好商业信誉;反之,则不具有良好的商业信誉。

那么,问题来了,如果某投标供应商在招标文件所要求的期限内,曾有过被执行案件,但在投标时并未被“信用中国”网站和“中国执行信息公开网”列为失信被执行人,此种情形下,该投标供应商是否属于“具有良好的商业信誉”呢?针对该问题,律师尝试从以下几个方面进行分析探讨,以期抛砖引玉。

一、关于对失信被执行人或失信主体的信用评价相关规定

2014年6月4日,《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》第三部分“强化市场行为监管”第(十五)项明确指出:“……建立健全经营异常名录制度,对违背市场竞争原则和侵犯消费者、劳动者合法权益的市场主体建立“黑名单”制度。对守信主体予以支持和激励,对失信主体在……工程招投标、政府采购、……等方面依法予以限制或禁止,对严重违法失信主体实行市场禁入制度。

2014年6月14日,《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》中第二部分“深入推进商务诚信建设”之“招标投标领域信用建设”中明确指出:“扩大招标投标信用信息公开和共享范围,建立涵盖招标投标情况的信用评价指标和评价标准体系,健全招标投标信用信息公开和共享制度。进一步贯彻落实招标投标违法行为记录公告制度,推动完善奖惩联动机制。……鼓励市场主体运用基本信用信息和第三方信用评价结果,并将其作为投标人资格审查、评标、定标和合同签订的重要依据。”

2013年发布、2017年修订的《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定,被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:

(一)有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的;

(二)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;

(三)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;

(四)违反财产报告制度的;

(五)违反限制消费令的;

(六)无正当理由拒不履行执行和解协议的。

2016年1月20日,国家发展改革委联合最高人民法院、人民银行、中央组织部、中央宣传部、中央编办、中央文明办、最高人民检察院、教育部、工业和信息化部、公安部、安全部、民政部、司法部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、交通运输部、农业部、商务部、文化部、卫生计生委、国资委、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局、安全监管总局、食品药品监管总局、林业局、知识产权局、旅游局、法制办、国家网信办、银监会、证监会、保监会、公务员局、外汇局、共青团中央、全国工商联、中国铁路总公司等44部门联合发布《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》,其中第一条规定,“联合惩戒对象为最高人民法院公布的失信被执行人。”第二条规定,“国家发展改革委基于全国信用信息共享平台建立失信行为联合惩戒系统。最高人民法院通过该系统向签署本备忘录的其他部门和单位提供失信被执行人信息并按照有关规定更新动态。”

2016年8月1日,《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》第二部分“认真做好信用记录查询及使用工作”的第(二)项“信用记录查询渠道”中指出:“各级财政部门、采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录,并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存,信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。”

同时,在第(三)项“信用记录的使用”指出:“……采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,应当拒绝其参与政府采购活动。”

由上述内容可以看出,如果某市场主体被列为“失信被执行人”,在政府采购、招投标活动中,采购人或招标人可依此拒绝其参与政府采购活动或招投标活动。

二、“被执行人”与“失信被执行人”的区别

一般而言,对于被执行人与失信被执行人之间,存在以下三个方面的不同:

(一)概念不同

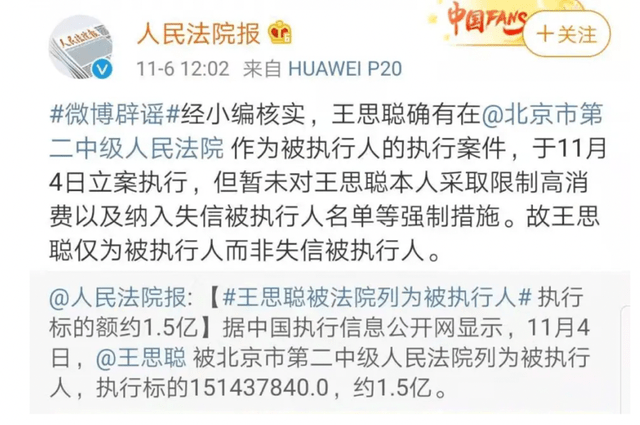

被执行人是指在法定的上诉期满后或终审判决作出后,拒不履行法院判决或仲裁裁决的当事人。如:2019年11月4日,王思聪被北京市第二中级人民法院列为被执行人。该法院工作人员表示,王思聪虽被列为被执行人,但只要主动履行还款,便不会被列入失信人名单。

失信被执行人,是指具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,或具有妨碍、抗拒、规避执行等行为,由人民法院将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒的被执行人。

(二)被执行人只有在特定情形下,才会成为失信被执行人

《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定,被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:

(1)有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的;

(2)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;

(3)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;

(4)违反财产报告制度的;

(5)违反限制消费令的;

(6)无正当理由拒不履行执行和解协议的。

(三)法律后果不同

被执行人在被执行完毕后,则和一般人员相同,并无失信主体要承担的失信后果。

而失信被执行人属于严重失信主体,被法院纳入征信系统后,将会对其信誉产生巨大影响,比如无法乘坐飞机、无法乘坐高铁,在招录公务员、入党、入伍以及领取政府补贴、政策支持等方面都会受到限制。

由此可以看出,成为被执行人,并不必然成为失信被执行人。而国家出台的各种信用惩戒等相关规定中,针对的是失信被执行人,而非所有被执行人。

三、司法实务中,关于投标供应商曾作为“被执行人”,但参与投标时并未被有关机构列为“失信被执行人”,是否“具有良好商业信誉”的认定

投标供应商在招标人要求的年限内,有过被执行案件或存在败诉案件,但投标时并未被有关机构列入失信被执行名单,此种情形,是否影响其“良好的商业信誉”的认定,对此,司法实务中存在两种不同的观点和判决结果。

第一种观点:以国家规定的相关信用查询网站是否显示违法或失信记录,认定投标供应商是否“不具有良好的商业信誉”。如:(2019)浙0102行初13号行政判决书

“关于飞宇公司是否存在重大违法记录。市财政局经查询信用中国、中国政府采购网及国家企业信用信息公示系统,均未发现飞宇公司受到行政处罚或被列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等记录。同时美联公司作为投诉人亦未能提供飞宇公司在其他政府采购项目中存在串通投标违法行为的证据。综上,市财政局认为无证据证明飞宇公司不符合《政府采购法》第二十二条第一款第(二)项和第(五)项规定的政府采购供应商应当具备的条件,并无不当。”

第二种观点:虽然投标供应商未被列入失信被执行人,但只要存在被执行案件记录,便认定其“不具有良好的商业信誉”。如:(2018)浙03行终615号行政判决书

“被列入前述相关失信名单的,通常是严重违法失信的供应商或人员,显然不符合涉案政府采购项目合格供应商的资格要求。上诉人未被列入前述相关失信名单,也并非意味着其必然具有前述供应商资格要求第1项,即政府采购法规定的良好商业信誉的水平。是否具有良好的商业信誉,仍需通过考察供应商的日常经营活动、守法履约情况进行综合评判。综合上诉人的企业信用报告及在2014年到2017年的涉诉、涉执行案件情况可以表明,上诉人在日常经营活动中存在一系列不按时履约、不履行生效裁判等不诚信行为,两被上诉人据此认定上诉人不具有良好的商业信誉,不符合涉案政府采购合格供应商资格要求并无不当。”

对于上述两种截然不同的观点,律师认为,相比第二种观点,第一种观点更为合理,也更能激发市场主体活力,符合信用修复机制的制定初衷。理由如下:

(一)第二种观点扩大了信用惩戒对象的范围,将相关规定中惩戒对象“失信被执行人”扩大至“被执行人”。

如前所述,“被执行人”与“失信被执行人”有所不同,并非所有“被执行人“都是“失信被执行人”,“失信被执行人”的范围小于“被执行人”的范围。第二种观点混淆了“被执行人”与“失信被执行人”的范围。如果对二者不做区分,则前述相关规定中完全没有必要用“失信被执行人”进行表述,直接表述为“被执行人”即可,“失信”二字对于被执行人而言失去其应有意义,其实质是变相扩大了信用惩戒对象的范围。

(二)第二种观点有悖鼓励商业活动和商业交易之目的,难以激发市场活力。

市场主体在商业活动和商业交易中发生分歧或纠纷,本属正常现象。发生纠纷后双方可以通过诉讼或仲裁等争议解决机构寻求解决。如果市场主体为了避免因为纠纷提起诉讼导致败诉甚至被强制执行、进而丧失参与投标的宝贵商业机会,而不得不谨小慎微,一旦察觉到法律风险便果断放弃商业交易的机会,如此一来,正常的商业活动和商业交易势必减少,从而使得市场主体的活力有所下降,无异于因噎废食。

(三)第二种观点有违信用修复机制制定初衷,降低市场主体改过自新的动力。

2021年7月30日,国家市场监督管理总局出台《市场监督管理信用修复管理办法》(简称<办法>),《办法》第二条规定,“本办法所称信用修复管理,是指市场监督管理部门按照规定的程序,将符合条件的当事人依法移出经营异常名录、恢复个体工商户正常记载状态、提前移出严重违法失信名单、提前停止通过国家企业信用信息公示系统(以下简称公示系统)公示行政处罚等相关信息,并依法解除相关管理措施,按照规定及时将信用修复信息与有关部门共享。”

该《办法》出台的意义便在于,“通过健全完善信用修复管理制度机制,推动解决信息公示期限较长、信用修复机制不健全等问题,有利于鼓励违法失信当事人重塑信用,激发市场主体活力,构建放管结合、宽严相济、进退有序的信用监管新格局,为建设高标准市场体系、促进高质量发展创造有利条件。”

由此可以看出,该办法与之前《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第二条第二款规定(即失信被执行人积极履行生效法律文书确定义务或主动纠正失信行为的,人民法院可以决定提前删除失信信息)的立法精神,恰好相互呼应。

综上所述,被执行人不完全等于失信被执行人,浪子回头金不换,信用惩戒并非目的,而是手段。信用修复机制使得曾被列为被执行人的市场主体,不因曾经的“被执行”案件而被永久钉在耻辱柱、打入招投标活动“黑名单”,从而为其提供改过自新、重塑信用的机会,更有利于国家引导市场主体规范经营、良性竞争。

回到本文所讨论的具体情境,我们认为,如果某投标供应商在招标文件要求的相应期限内曾有过被执行案件,但在投标时“信用中国”网和“中国执行信息公开网”并未显示其为失信被执行人的,不宜认定其不具有良好的商业信誉。

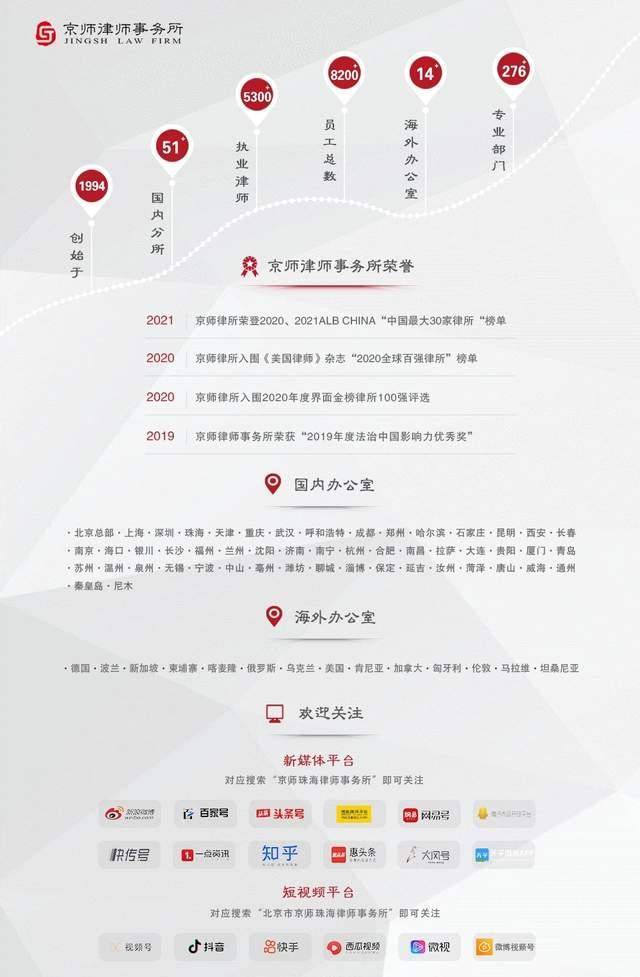

张式杰律师,北京市京师律师事务所合伙人,京师律所教育传媒法律事务部主任,北京市文化娱乐法学会委员,北京市朝阳区司法局和妇联联合聘请调解员,北京市朝阳区阳光中途之家特约法律讲师,北京市朝阳区“爱心工作室”公益律师,凤凰网、健康界等多家媒体嘉宾律师,澳门濠江报业集团法律顾问

执业领域:涉外法律事务、企业法律顾问、婚姻继承

鹿静律师,北京市京师律师事务所合伙人,“女童保护”公益组织讲师,“一个母亲”公益组织公益律师,全国中小企业协会调解中心调解员

执业领域:知识产权保护、债权债务纠纷、合同纠纷等民商事争议解决及商务谈判、合同审核、员工培训等公司治理法律事务