摘要:由于房价的不断攀升,年轻一代独立购房的难度越来越大,父母为子女结婚后购房出资的情况相当普遍。然而离婚时的各种房产纠纷也日益增多,争议焦点主要在于父母出资的行为是赠与或是借贷,这涉及到了夫妻共同财产与夫妻共同债务以及不动产产权确认规则等很多方面。我国现行《民法典》及《民法典婚姻家庭编司法解释(一)》已经做出相关规定,但是并不完善,所以司法实践中,经常出现同案不同判的现象,导致父母利益受损,或是真正弱势一方得不到应有的救济。

因此,笔者以《民法典》及其司法解释为依据,以30份相关案例为出发点,梳理相关法条并结合各法院不同裁判观点,认为父母为子女婚后出资购房,应根据客观情况综合认定父母的出资意图,在出资性质不明的情况下,不宜当然推定其为对夫妻双方的赠与,应充分保障出资人对其财产处分的权利。

关键词:《民法典》、借贷关系、购房款性质

一、父母为子女婚后出资购房行为的特征

本文的研究对象为,父母在子女婚姻关系存续期间协助子女购买房屋时,承担部分购房款,帮助子女顺利完成购房的行为。此类出资购房行为主要是在房价高企的背景下的现象,持续高升的离婚率,给父母带来了不安感。如果子女在较短期间内终结了婚姻关系,子女的配偶为此分走了父母一半的“心血”难以让人接受,因而,在离婚纠纷案件的司法实践中,一般都是子女配偶一方主张接受赠与,出资父母一方主张是出借,或者出资父母主张赠与自己子女,子女配偶一方主张赠与夫妻二人,此类案件纠纷有三方面特征。

第一,出资行为的伦理性。子女婚后购房中父母出资的行为本质上是一种财产行为,只是受到身份关系的影响,表现为父母出资的动机归根结底是当事人之间的亲属关系,所以不能简单将婚后父母出资购房的行为看作是一种经济行为,套用市场经济的逻辑分析父母的出资,事实上该行为本身蕴含着浓厚的伦理性。

第二,出资意思不明确。意思自治是民法领域的核心原则,作为民法构成部分的婚姻继承领域同样适用该原则。据此,夫妻婚后购房,父母参与出资的情形下,如果父母在出资时做出过相关的意思表示,比如与子女夫妻有过相应的协议,无论是口头还是书面,事前亦或事后,那么有关的纠纷问题就可以迎刃而解,其中出资的性质以当事人的意思为准,房屋的权属依据当事人的约定处理即可,实践中需要注意的只是意思表示或协议本身的事实认定问题。然而,由于我国的文化传统素来以含蓄内敛著称,所以父母出于传统的心理习惯,在为子女购房出资的过程中一般不会明确表示内心真意,更不会以白纸黑字的形式签订书面的有效协议。此外,现有的法律不论是对于赠与合同还是借贷合同都不做要式性的硬性要求,所以发生在亲属之间的此类合同的表现形式更是具有随意性,不会注重保留相关的书面化的确切证据。

第三,法律关系复杂。法律关系的复杂性表现在该行为同时涉及到房屋买卖合同、赠与或是借贷合同、离婚纠纷等几项交错在一起的法律事实,且每项法律事实本身存在多种呈现形式。例如司法实践中,父母不仅负担了出资义务还包办了购房的相关手续,出资方式则存在银行转账、现金交易或按揭贷款等,房屋权属则存在房屋买卖已签合同但未登记、或已预登记但未过户。上述法律事实的不同组合会形成多种形态。

综上,父母为子女婚后出资购房行为是发生在具有特定亲属关系的当事人之间的一项财产行为。即使都是财产关系,发生在具有一定亲属关系的当事人之间财产行为是以身份关系为前提,并为身份关系而服务,因此不能一味简单的只适用财产法的逻辑规则,有必要顾及身份关系的影响。

二、父母为子女婚后出资购房款认定的立法变迁

(一)《民法典》出台之前的规定

根据原《中华人民共和国婚姻法》(以下简称“原《婚姻法》”)第17条第1款第4项及第18条第3款之规定,除非赠与合同中明确只归夫妻一方所有,否则在婚姻关系存续期间接受赠与的财产属于共同财产。随后实施的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》(以下简称“原《婚姻法司法解释(二)》”)第22条第2款与该原则如出一辙。

然而,实践中经常出现父母真实意图与出资行为相悖情况。因此,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(三)》(以下简称“原《婚姻法司法解释(三)》”)第7条进一步规定了可以突破夫妻财产共有制的两种情形,一种情形为,即婚后一方父母为自己子女全款出资购房,且产权登记在自己子女名下,应视为只对自己子女一方的赠与,该不动产应认定为夫妻一方的个人财产;另一种情形为,由双方父母出资购买的不动产,产权登记在一方子女名下的,该不动产可认定为双方按照各自父母的出资份额按份共有,但当事人另有约定的除外。上述两个司法解释通过登记、出资时间、出资人判断父母为子女婚后购房款性质的问题,但此规定与夫妻共同财产制度和物权登记制度冲突,也有学者认定为按份共有与家庭的伦理性特征不相符。在理论界引起了极大争议。

(二)《民法典》出台之后的规定

1.《民法典》及其司法解释的规定

《民法典》的立法者在尊重约定基础上,着重关注“出资款”性质。当前,就父母为子女婚后购房的出资款认定问题,在《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释(一)》(以下简称“《民法典婚姻家庭编司法解释(一)》”)第29条第2款做出相关规定,其没有直接沿用原《婚姻法司法解释(二)》的规定,而是作出改动,即有约定的遵从约定,没有约定或者约定不明时,按照《民法典》第1062条关于夫妻共同财产规定的原则处理。

可以看出,《民法典》及《民法典婚姻法家庭编司法解释(一)》第29条并没有吸收原《婚姻法司法解释(三)》第7条的规定,即取消了通过外部的产权登记行为来推定婚后父母为子女购房的出资性质,诠释了将物权与债权分别规定的立法思路,体现了立法者引导当事人事先约定的意图,也更能体现民法尊重当事人的意思自治。其核心宗旨是先要按照当事人(出资人)的出资意思表示,在意思表示不明时,再依据法律规定明确其购房出资款的性质是借贷还是赠与。

2.最高人民法院的观点

根据《最高人民法院民法典婚姻家庭编司法解释(一)理解与适用》中最高法院法官的理解:如果该出资发生在子女结婚前,合同签订在子女结婚后,此时的部分出资就是对一方子女的赠与;如果该出资发生在子女结婚后且合同签订也在子女结婚后,那么此时的部分出资就变成了对双方的赠与。

由此可见,最高院巧妙地利用了出资时间和签订合同的时间节点分别落在婚前还是婚后,将这种赠与的真实意思直观地表达出来。出资在婚前,合同在婚后签订,出资部分是落入自己子女口袋,是子女婚前个人财产,这种出资就认定为赠与子女一方;出资在婚后,合同签订也在婚后,子女结婚后财产混同,那么无论从哪种角度来看,这种出资都只能是认定为是对双方的赠与了。但是最高院也仅是在认定赠与的前提下进行细分,并不表示最高院默认父母为子女出资的购房款的性质是赠与,因此接下来还需深入探讨。

三、父母为子女婚后出资购房行为的司法实践

(一)法院裁判情况

为充分了解辽宁省各地法院对此类型案件的裁判观点,下文是笔者对收集到的相关案例做一个简单的统计。笔者在“中国裁判文书网”、“Alpha”检索辽宁省近三年的相关案例,以“婚后父母出资购房”、“赠与”、“借贷”为关键词进行检索,起止时间为2018.8.11-2021.8.11,共检索出144份裁判文书,经过笔者筛选,最终符合条件要求的有30份,本文的实证研究基础均基于此。

1.案件审理程序

笔者根据审理程序不同,对30份判决书进行归类,结果如图(一)所示:有10份为一审判决,19份二审判决,1份再审判决。可见,无论在一审程序还是二审程序中,父母为子女出资购房款的性质认定均为案件的争议焦点,且上诉率为63.3%,二审改判率为21%,上诉率之高可以看出案件当事人和辽宁各级法院对父母为子女出资购房款的性质认定存在较大争议。

辽宁省2018-2021年相关案件审判程序分类统计 图(一)

2.案由分类

笔者根据案由纠纷不同,对30份判决书进行分类,结果如图(二)所示,大多数法院都以民间借贷纠纷审理此类案件,部分法院以赠与纠纷、房屋买卖合同纠纷、离婚财产纠纷等案由予以审理。这说明大多数父母都会在子女婚姻出现裂隙时,以民间借贷为由向法院提起诉讼,还有部分子女配偶会以赠与为由向法院提起诉讼。

辽宁省2018-2021年相关案件审理案由分类统计 图(二)

3.裁判结果分类

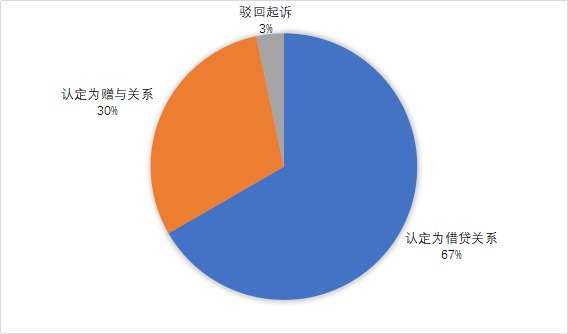

笔者根据30份判决书中的本院认为部分,对30份判决进行分类。如图(三)所示。其中5份判决书认定为赠与,其中一审程序2份,二审程序7份;有19份判决认定为借贷关系,其中有3份判决一审认定为赠与关系,二审改判为借贷关系。可见,近些年来司法观点侧重于保护父母一方的利益。

辽宁省2018-2021年相关案件判决结果分类统计 图(三)

4. 诉讼结果分析

通过这30份案例可以看出,此类案件大多是父母起诉子女双方或者子女配偶一方要求其承担夫妻共同还款义务,而子女配偶一方一般主张其出资为赠与双方,而且司法实践中对购房出资款性质的认定不一,裁判标准出现明显分歧。

四、父母为子女婚后出资购房款的性质认定

前文已述,关于如何界定父母为子女婚后部分出资购买房屋的行为,有两种截然不同的观点:分别是将父母的出资行为视作赠与行为亦或是借贷行为,赠与行为还细分为赠与一方或赠与双方,笔者认为,判断其性质的关键在于如何通过举证责任分配、证明标准、登记时间、合同的签订等综合因素来认定。

(一)在出资性质不明时,不宜当然地推定为赠与

具体而言,如果一方主张借款,而另一方主张赠与,常常涉及举证责任分配问题,即是直接将父母出资推定为赠与,还是需要子女的配偶先举证证明父母的出资是赠与?

笔者认为在无法判断父母当初出资时的合意时,应推定为临时性的借贷关系。理由如下:第一,从举证责任的证明程度上讲,一旦赠与人与受赠人发生纠纷,由于“赠与”是无偿的、纯收益的,根据民事诉讼相关证明规则,受赠人主张赠与的证明标准远高于其它民事法律关系,所以受赠人应承担更高的举证责任,在出资人意思表示不明,且双方都不能充分证明借贷合意或赠与意思表示时,应当由举证程度更高的受赠人承担举证不能的后果。

第二,根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题》第17条的规定,在出借人没有明确表示为赠与时,只要出借人有证据(比如金融机构的转账凭证)证明交付款项真实存在,出借人即达到了合理可能的证明标准,完成了初步举证,借款人就应当承担该款项为赠与的举证责任。

因此,《民法典婚姻家庭编司法解释(一)》第29条应解读为,如果父母在出资时明示为赠与,应认定为是对夫妻双方的赠与,明示赠与的举证责任应由主张赠与的夫妻一方承担;如果父母在出资时未明确表示为赠与,不能依据亲子间的特殊身份关系而自然推定为是对夫妻双方的赠与。

(二)借贷关系的认定

笔者认为,将此类案件推定为借贷关系并不意味着确认借贷关系的确定,在司法实践中如何认定借贷关系也存在诸多标准。正是基于不同于一般的民间借贷关系,在此类案件中,恰恰仅靠借条反而无法展现事实原貌,与此同时,证明实际交付的债权凭证常常作为证明借贷关系存在的证据。原因是显而易见的,在双方关系亲密的民间借贷关系中,意思表示的真实性,即所达成的合意通常是呈现在口头上而非书面上。父母与子女及其配偶之间具有特殊的亲属关系,亲属之间基于亲情的相互扶持符合民间借贷原始常态,该种借贷类型存在于当前社会大多数的亲戚、熟人、朋友之间,这种借贷关系有别于当下的民间借贷。儿女向父母借款不出具或者后补借条的情形在现实生活中较为普遍,结合中国社会传统习俗考虑,子女及其配偶出资时未要求父母出具借条符合当代社会情理,不能因当时未出具借条就当然认定父母支付款项系对其子女的赠与,亦不能以案涉借条系后出具的事实而否认借款的事实。

退一步说,即使没有借条,依据《最高院民间借贷规定》第十七条规定:“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前的借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供证据证明其主张的,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。”在仅有汇款凭证的情况下,仍然可以确定案涉款项为民间借贷之债。因此,只要父母提供了出资的汇款凭证(比如金融机构的转账凭证),即完成了他们主张借贷关系的初步举证责任。若其子女配偶对此主张是赠与,则应当提供相应的证据加以证明。

(三)赠与关系的认定

在司法实践中,认定为赠与往往需要较高的证明标准,在没有其他证据表明父母出资行为具备任何借贷性质时,此案可以依社会传统认定为赠与。即是说赠与的认定应当高于一般借贷关系成立的证明标准。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第109条规定,当事人对于口头赠与事实的证明,人民法院确信该待证事实存在的可能性能够排除合理怀疑的,才应当认定事实存在。表明在司法实践中,对于赠与事实的认定要高于一般民事证明标准“高度盖然性”,而是采取“排除合理怀疑”的证明标准。

若法院将出资款性质认定为赠与,此时会出现赠与子女一方还是夫妻双方的问题,对此原《婚姻法司法解释(三)》通过产权登记等外观权利来推定,但由于其已经废止,需要我们重新审视此问题。笔者认为,在区分到底是推定赠与子女一方还是子女双方的意思表示时,可以依据《最高人民法院民法典婚姻家庭编司法解释(一)理解与适用》采用的登记主义和时间主义。父母出资自己签订合同后转移登记的,如果登记在子女一方就视为是对子女个人的赠与,相应地如果登记在双方名下,即为对双方的赠与,既回应了不动产物权登记公示公信原则,又真切的符合了父母内心的真实意思;父母出资,子女以自己名义签订合同的,以出资和合同签订时间落在子女结婚前还是结婚后,以时间的先后关系来推定这部分的出资是赠与子女一方还是双方,将父母的意思表示确定了一个客观的判断标准。

(四)综合多种因素认定父母为子女婚后出资购房款性质

笔者认为,应遵从夫妻共同财产制的本质,将婚姻关系存续长短、婚后生活状态、对家庭的贡献作为重要考量因素。例如在“林大军、哈东霞民间借贷纠纷”中,法院结合双方共同生活多年、家庭财产收入、家庭生活消费支出等综合情况,认定父母出资为赠与。从夫妻财产共有制的渊源出发,我国之所以实行此制度,是因为在传统观念中,夫妻婚姻包括了劳务、生育、教育子女、情感等一系列交换,是各种交换相互交叉、错综复杂的结果。通过交换,夫妻双方从共同生活中形成了许多共同利益,包括经济方面的使用财产,困难时的经济扶持,疾病或困苦时的相互照顾、相互陪伴、生育子女等。夫妻、甚至双方父母间形成了一个利益共享、不分彼此的“家庭共同体”,鼓励夫妻双方互相支持、彼此忠诚,以共同体的形式处理家庭事务。因此笔者认为司法实践应当结合夫妻之间的权利义务、存续时间的长短、婚姻存续期间双方付出辛苦不同来综合认定父母出资购房款的性质。

结语

父母为子女出资购房并不鲜见,其承载着父母辈对子女未来生活美好的期许,但出于亲情伦理和风俗习惯,一般父母很少将这种出资购房行为进行明确的约定,一旦婚姻出现瓦解,各方利益失衡,矛盾纷至沓来。而我们的立法者或许早已注意到这一问题趋势,从《婚姻法》到婚姻法司法解释,再到最新出台的《民法典》和《民法典婚姻家庭编司法解释一》,越来越明显地释放出一个信号,那就是对夫妻共同财产的范围逐步限缩,而对夫妻个人特有财产予以肯定和支持,对约定财产制的约定要件、范围、方式效力等方面给与补充、完善。为此,笔者也建议父母在出资时能协议明确出资款性质或留存关于借款或赠与意思表示的证据,法院在审理离婚纠纷案件涉房屋产权分割时,也应慎重考虑其特殊性,尽可能避免僵化地适用法条,应根据个人情况综合判定,既要体现法律的公平正义、又要维护社会的和谐稳定,同时也要最大程度地探明当事人,包括其父母在内的真实意愿。

参考文献

[1]最高人民法院民事审判第一庭:《最高人民法院婚姻法司法解释(三)理解与适用》,人民法院出版社2015年版,第122页。

[2]黄庆楠:《婚后夫妻购房款中父母出资部分的性质认定研究——以<民法典婚姻家庭编的解释(一)>为视角》”,载《法制博览》2021年7月下。

[3]最高人民法院民事审判第一庭:《最高人民法院民法典婚姻家庭编司法解释(一)理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第300页。

[4]郑学林、刘敏、王丹:《关于适用<民法典婚姻家庭编的解释(一)>若干重点问题的理解与适用》,载《人民司法》2021年第13期。

王娟律师,北京市京师(大连)律师事务所民间金融法律服务事务部主任,婚姻家事中心副主任。王娟律师具有法学双学历,擅长重大复杂的民商事诉讼与仲裁、婚姻家庭与继承案件、房屋产权纠纷案件、建筑工程施工纠纷案件、公司股权纠纷案件、企业法律顾问、家族财富传承等业务。