作为2006年刑法修正案六生效后加入刑法体系的罪名,骗取贷款罪在近十五年时间成为主要的破坏金融秩序的经济犯罪罪名之一,检索最高人民法院的裁判文书库可以看出,骗取贷款罪的相关裁判文书达一万一千多份,相当于贷款诈骗罪裁判文书数量的近三倍。而且贷款诈骗罪作为一种严重的侵财类犯罪,几乎每案必发,但是骗取贷款罪很多都是在贷款人经营不善出现资金困难时候才进入刑事司法打击之列,所以实际上采用刑法意义上的骗取贷款手段而具有潜在刑事风险的企业、企业家则更为广泛,单位犯在此类犯罪中也较为突出。

笔者曾办理的河北保定徐水区徐水县志信粮食贸易有限公司等骗取贷款案(下简称:徐水骗贷案),最终判决承担刑事责任的单位为两家,自然人九人,笔者的当事人张某虽被控骗取贷款犯罪金额达五亿多,但最终由检察院撤回起诉,作出不起诉处理,实现事实上的无罪。现对该案中所涉及的自然人犯罪情况分析如下:

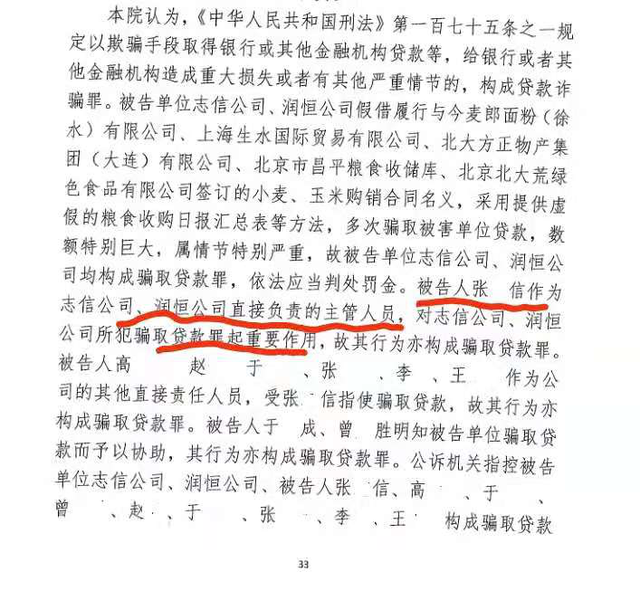

一、张某信被认定为单位犯“直接负责的主管人员”。

《中华人民共和国刑法》第三十一条规定:“单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。”一般意义而言,认定为单位犯罪中“直接负责的主管人员”,既要求行为人在单位中具有某种领导职务,同时也要求行为人与犯罪具有直接关系,但也不排除其他特殊的情形。行为在单位中具有某种领导职务可以是法定或者经任命的明确的职务,也可以是因某种临时事务而行使某种领导职责的人。

行为人基于职责的行为与犯罪直接相关的情形,既包括行为人行使职责发出指令,进行组织、策划犯罪行为,也包括负有管理职责的领导默许纵容下属实施犯罪行为的情况。但是因为负有管理职责的领导被蒙蔽、被架空,或者玩忽职守,而确实未与犯罪行为产生关系,则可能不被追究刑责。虽然玩忽职守的情况类同不作为的行为,但是放弃职权的玩忽职权和不作为的默认纵容的行为并不相同。因此作为自然人的领导者是否以作为或者不作为的方式与犯罪直接相关是罪与非罪的基础,领导职责则并不是作为认定犯罪的唯一足够理由。

2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出:“单位犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认定:直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人,包括法定代表人。”从该纪要中也可以看出,认定单位犯罪的直接主管人员是以实施具体犯罪行为为基础,以其职责为相当重要的参考。

在骗取贷款罪的单位犯中,贷款作为众多企业发展的重要手段,而且骗取贷款的材料往往虚构单位的重大经营事项,所以此类事务的决策者一般都是单位的最高领导或者主要领导。

在徐水骗贷案中,因为偿还能力等原因,是否应当认定单位犯骗取贷款罪尚有不同意见,在此不做分析。但若在认定单位犯罪的前提下,因张某信为涉案两家涉案公司的法定代表人及实际控制人,也在具体犯罪中起到“组织和策划”的作用,所以认定为“直接负责的主管人员”,也因此被认定为主犯。法院作出此认定符合单位犯罪中自然人刑事责任认定的法律规定和司法精神。

二、其他被认定为“其他直接责任人员”的情况。

单位犯罪中的“其他直接责任人员”的认定,一直是刑事司法实践当中的难点,因为在单位犯罪的复杂的犯罪形态中,从事具体事务的自然人职员,往往只是消极地完成领导交办的工作,其主观犯罪故意认定存在相当的困难,该情况在骗取贷款罪这类非侵财类犯罪中更为明显。

2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出:“其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。应当注意的是,在单位犯罪中,对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。”该会议纪要在单位犯罪的司法审判实践中,为单位犯罪中的一般事务性参与人免罪提供了司法指导。

会议纪要提出的“受指派或奉命”的情况,可以理解为没有积极追求犯罪,而是按照领导指示,消极的完成工作的情况,该情况在单位犯罪的底层职员中非常普遍。而在具体司法实践中,因为不同的单位犯罪也会呈现不同的打击力度,例如合同诈骗罪、集资诈骗罪之类的以非法占有为目的的单位犯罪,相对于骗取贷款罪这类破坏金融秩序的罪名来讲,对“其他直接责任人员”的认定就较为宽松容易入罪。实践中,对于参与骗取贷款罪中一些事务性工作的自然人,不被追究刑责的不在少数,具有较低级管理职务的被明显轻判的也较为常见。

骗取贷款罪作为破坏金融秩序的罪名而非侵犯财产罪的罪名,与非法吸收公众存款罪具有一定的共性,二者均非侵财类罪名,同时属于刑法第二篇分则第三章第四节破坏金融管理秩序罪,法条相邻。因此也可参照非法吸收公众存款罪的规定来分析司法部门对于该具有一定共性的罪名的态度。

2019年1月30日两高一部发布的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》六关于宽严相济形势政策把握问题:“重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,包括单位犯罪中的上级单位(总公司、母公司)的核心层、管理层和骨干人员,下属单位(分公司、子公司)的管理层和骨干人员,以及其他发挥主要作用的人员。”其后两高一部相关负责人士在召开的该意见的新闻发布会上更进一步明确:“按照区别对待的原则,对涉案人员分类处理。重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,包括单位犯罪中的上级单位(总公司、母公司)的核心层、管理层和骨干人员,下属单位(分公司、子公司)的管理层和骨干人员,以及其他发挥主要作用的人员。对于参与非法集资的普通业务人员,一般不作为直接责任人员追究刑事责任。”

从以上的内容,可以看出最高司法机关的对于骗取贷款罪及其该类的破坏金融管理秩序的犯罪中直接责任人员的司法态度。虽然可以简单的理解为直接责任人员认定是对犯罪产生了主要作用的人,不产生主要作用的一般事务性的参与者可以不予追究刑事责任,但是在司法实践中,在上述司法精神指导下的犯罪追究与无罪辩护,尚存在诸多不同认识之处,会议纪要、新闻发布的指导性内容有时不被法院认可。

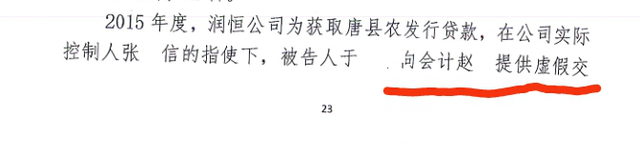

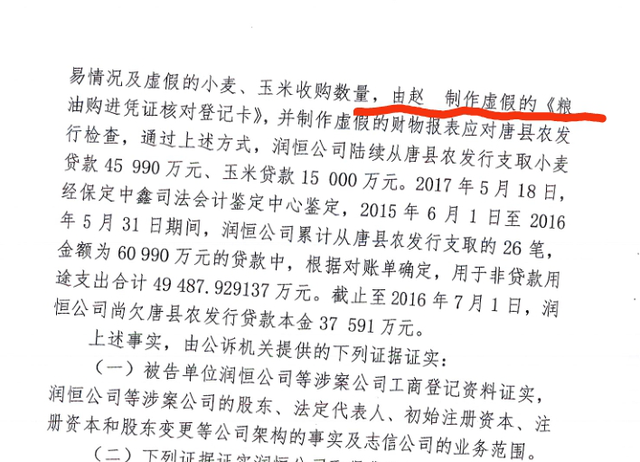

在徐水骗贷案中,除第三被告人张某信(第一、二被告人为单位)之外被判有罪的自然人尚有八人,其中第四被告人高某、第五被告人于某、第六被告人曾某、第八被告人均担任财务主管及总经理职务。法院认定第一被告人张某信指示上述四被告人“按照徐水农发行发放贷款的数额,编造部分虚假的粮食收购数量、仓储、价格等,制作虚假的过磅单……”等进行骗取贷款活动。据此法院认定上述四人为“其他直接责任人员”。如前所述,如该罪定罪无错的情况下,上述四人作为公司的管理层,按照张某信的指示,实施安排下属制作虚假过磅单等犯罪行为,认定他们为“其他直接责任人员”而承担罪责符合骗取贷款罪的规定及相关单位犯罪的司法精神。

除此之外的其余四名被告人均为公司会计、出纳等一般人员,均系在被指挥的情况下进行制作虚假报表等一般事务性的工作,例如第七被告人赵某被认定按照第五被告人于某提供的虚假交易情况及虚假的小麦、玉米收购数量,制作虚假的《粮油购进凭证核对登记卡》等。该四名被告人被定有罪,与上述司法精神并不符合,法院在本案定罪时候呈现扩大化打击的情况,类似侵财类单位犯罪处置的方式。

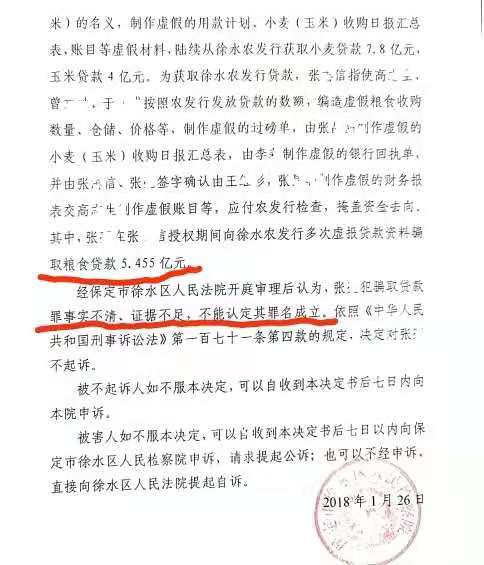

三、张某被不起诉的情况

张某是主犯张某信之子,被指控在张某信授权期间在向银行报送的虚假贷款资料上签字,涉及贷款金额五亿四千余万元,该事实情节也被法院最终确认。在庭审过程中,张某当庭表示并未参与管理,也不了解所报送材料的真实与否,仅仅是因为被父亲张某信授权而代为签字,同时出庭证人也证实张某的陈述,而且银行方面的出庭证人也证明在此期间曾驻场监督,事实上是掌握粮食库存的实际数量。笔者作为张某的辩护人,提出张某不是未参与贷款事务;在贷款材料上签字仅处于父亲授权,而并不了解贷款材料真伪;银行明知粮食的真正库存而不存在欺骗等无罪辩护意见。同时为证人出庭做了大量工作。法院采信上述辩护意见,最终检察院以“法院认为事实不清、证据不足,不能认定其罪名成立(起诉书语)”为由作出不起诉决定。检察院的该不起诉决定书明显有违检察机关在刑事司法中的独立审查职责,在此不再探讨。

张某被不起诉与其不属于单位犯罪中的“其他直接责任人员”无关,而是现有证据根本无法证明他具有任何的骗取贷款的主观故意与犯罪行为。

因为单位犯罪的复杂性,单位犯中自然人罪责认定存在天然的认知分歧,业已出台的会议纪要、司法意见等是进行无罪辩护的有效工具,但仅以此并不足以在司法实践中对抗指控,也因此使得此类犯罪具有理论争议和较大的辩护空间。骗取贷款罪一般是企业为了正常经营实施骗取贷款行为,若无严重后果,其行为本身一般不具有刑事可罚性,事后弥补也可免罪,而弥补方式及认定也存在不同观点,参与其中的自然人,尤其是“其他直接责任人员”的认定极富有争议。因此,在目前立法尚未完全成熟的情况下,此类犯罪的辩护也成为刑事辩护研究的重点,对于一般事务性参与人的无罪辩护甚至于骗取贷款罪无罪辩护工作是刑事辩护律师竭力为之的工作目标。也有理由相信,随着对最高司法机关相关司法精神的落实,甚至进一步通过立法完善,该类犯罪中的自然人刑责将会日益呈现被“缩小化”打击的面貌。

王希彬律师

北京市京师律师事务所刑事委员会理事

京师刑委会金融犯罪研究中心研究员

北京京师律师所律师培训中心高级讲师

北京京师天津分所刑事辩护部主任