在民商事交易中,“定金”与“订金”是极易混淆的法律概念。二者虽读音相同、字形相近,但法律性质、法律后果及适用规则差异显著。实践中,因合同用词不规范导致的纠纷屡见不鲜,当事人常因误将“定金”写为“订金”或反之,面临截然不同的法律后果。本文结合《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)及相关司法解释,从法律定义、特征、区别、实务应用等维度展开分析,旨在厘清二者界限,为日常商事活动提供参考。

一、定金的法律定义与特征

(一)定金的法定概念

定金是指合同当事人为确保合同履行,依据法律规定或当事人约定,由一方在合同订立时或订立后履行前,预先给付对方的一定数额的货币或其他替代物。定金属于担保物权的一种,其功能在于通过定金罚则促使当事人履行债务,保障债权实现。

我国《民法典》第五百八十六条规定:“当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。”

第五百八十七条规定:“债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。”

(二)定金的法律特征

1.实践性

定金合同属于实践合同,除当事人意思表示一致外,还需实际交付定金才能成立。若当事人仅约定定金条款但未实际交付,定金合同不生效。例如,甲与乙约定购房定金10万元,但甲未实际支付,后乙违约,甲不得主张定金罚则。

2.要式性

定金应当以书面形式约定。《民法典》虽未明确规定定金合同必须采用特定形式,但司法实践中通常要求定金约定需体现“定金”字样或符合定金性质的表述,以区别于其他预付款项。

3.担保性

定金的核心功能是担保合同履行,通过双向罚则(给付方违约丧失定金,收受方违约双倍返还)形成履约压力。这是定金区别于订金、预付款的关键特征。

4.数额限制性

定金数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%,超过部分不产生定金效力。例如,主合同标的额为100万元,定金最高可为20万元,若约定30万元,则超出的10万元视为预付款,不适用定金罚则。

二、订金的法律定义与特征

(一)订金的概念与性质

订金通常被视为“预付款”,是当事人一方在合同订立前后、履行前交付给对方的一笔款项,目的是表达订立合同的诚意或为合同履行提供资金支持。订金的性质属于合同履行的预付款项,不具有担保功能,给付方违约时,可要求返还;收受方违约时,需原数返还,不涉及双倍返还责任。

(二)订金的法律特征

1.诺成性

订金协议属于诺成合同,双方达成合意即成立,不以实际交付为生效要件(但实践中通常以交付为履行标志)。例如,甲与乙口头约定购房订金5万元,后甲反悔,乙未实际收取订金,此时订金协议未实际履行,甲无需承担违约责任。

2.无强制性形式要求

订金的约定形式灵活,可口头或书面约定,法律未规定必须采用特定形式。但为避免争议,建议通过书面形式明确“订金”字样及用途。

3.预付款属性

订金的主要功能是预先支付合同价款的一部分,用于缓解收受方的资金压力或表达缔约诚意,不具有担保合同履行的效力。合同履行时,订金可抵作价款;合同不履行时,收受方应全额返还,除非双方另有约定。

4.无数额限制

订金的数额由当事人自由约定,法律未作强制性限制,完全取决于交易习惯和双方合意。

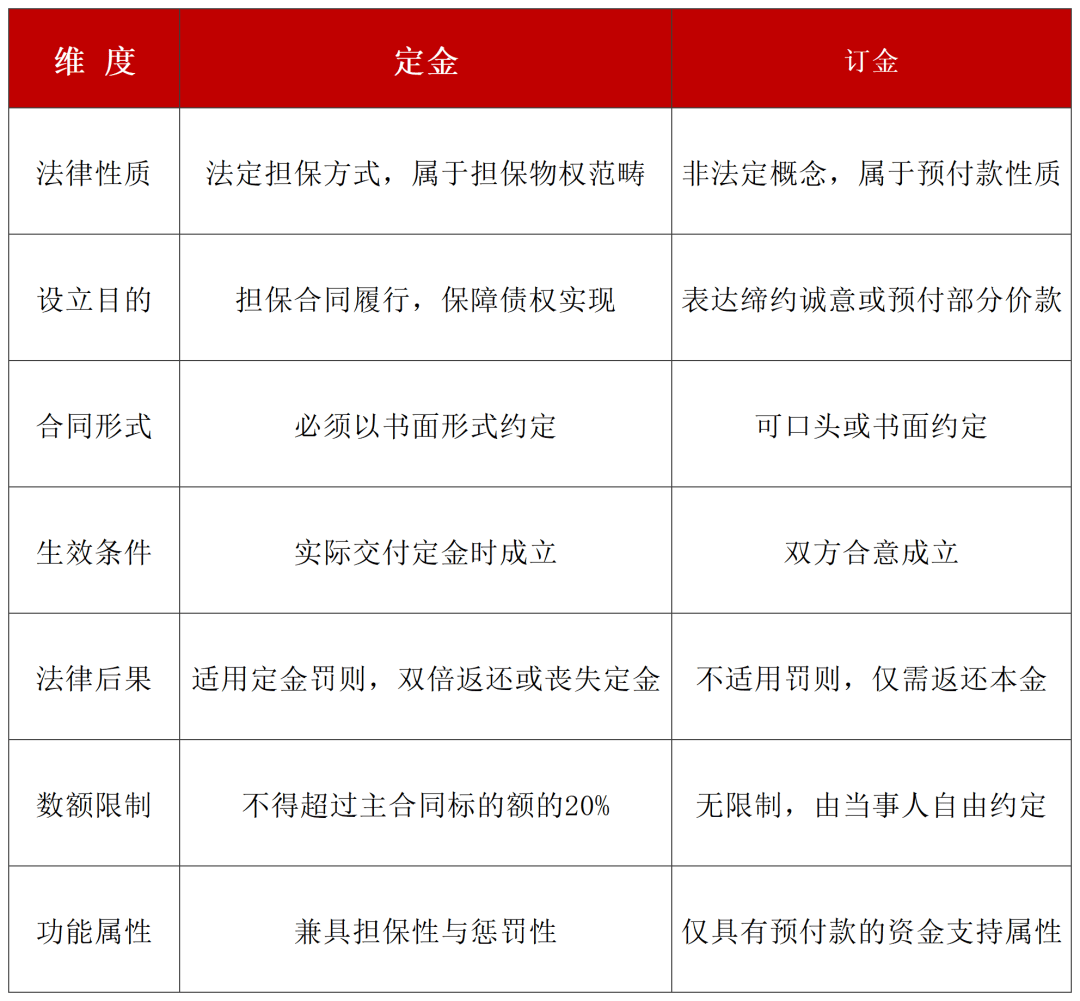

三、订金与定金的核心区别

(一)法律性质与功能的根本差异

定金是法律明确规定的担保方式,其核心价值在于通过法律强制力迫使当事人履行债务,具有双向约束性。例如,在房屋买卖中,买方支付定金后违约,无权要求返还;卖方违约则需双倍返还,以此保障合同履行。

订金则属于合同履行的辅助性条款,本质上是一种债务履行行为,不具有法律强制力。例如,消费者预订商品支付订金后,若因个人原因取消订单,有权要求商家返还订金;商家若无法供货,亦需原数返还,不涉及额外赔偿。

(二)法律后果的显著差异

1.定金罚则的适用

定金罚则的适用以“违约导致合同目的不能实现”为前提。若违约行为未导致合同目的落空,则不适用罚则,仅可主张损害赔偿。

2.订金的返还规则

订金的返还遵循“无过错返还”原则。无论哪一方违约,收受方均需返还订金本金,除非双方约定订金具有其他性质。

(三)司法实践中的认定规则

1. 合同用词的优先性

司法实践中,通常优先依据合同约定的用词判断款项性质。若合同明确约定“定金”字样,且符合定金成立要件即:书面形式、实际交付、数额合规,则认定为定金,适用罚则;若约定“订金”“预付款”“诚意金”等字样,除非当事人举证证明其具有定金性质,否则视为预付款。

2.实质内容优先于形式的例外

若合同用词与实际约定内容矛盾,法院可根据合同实质内容认定款项性质。例如,合同约定“订金5万元,若一方违约,需双倍返还”,虽用词为“订金”,但约定内容符合定金罚则,应认定为定金。

四、实务中的风险防范与建议

(一)合同订立阶段:明确用词与条款

1.精准使用法律术语

若需设定担保,应明确约定“定金”字样,并符合书面形式、实际交付等要件;若仅为预付款或诚意金,应使用“订金”“预付款”等表述,避免使用“定金”字样引发歧义。

2.完善合同条款

定金合同应载明定金数额、交付期限、罚则适用条件等;订金协议可约定返还条件、抵扣方式等,避免模糊表述。

(二)合同履行阶段:留存交付证据

1.定金交付的证据固定

通过银行转账支付定金的,备注“定金”字样,并留存转账凭证;现金交付定金的,需出具书面收据,注明“定金”及金额、用途。

2.订金交付的记录保存

保留聊天记录、邮件、收据等证据,证明款项性质为订金而非定金。以确切证据及明确字眼精准举证,维护个人权益。

五、结 语

“订金”与“定金”的一字之差,背后是截然不同的法律规则与责任后果。在民商事活动中,当事人需充分认识二者的法律属性,审慎选择担保方式,规范合同用词,完善证据留存。司法机关在处理此类纠纷时,应秉持“形式审查与实质审查相结合”的原则,既要尊重合同自由,又要防范利用概念混淆损害当事人权益的行为。通过明晰法律界限、强化风险防范,方能维护交易安全,促进市场经济健康有序发展。

律师介绍

张 依 实习律师

北京市京师(郑州)律师事务所